提起吉林人民最为熟悉的医院,很多人可能会脱口而出“吉大一院”。

在建院以来的75年时间里,吉林大学白求恩第一医院一直在默默守护着在这片土地上生活的人们。

而很多人可能不知道,新民大街、解放大路两条城市主干道交会之处,这座我们再熟悉不过的建筑,曾经完成了一次“转身”。

一栋大楼的诞生

吉大一院的门前,高高悬挂的文物保护单位标志牌上苍劲的字体,诉说着这座建筑昔日的历史:伪满洲国军事部旧址

循着这座建筑的沿革,沿着时光长河溯流而上,一段段曲折的历史在眼前徐徐展开……

建筑门廊悬挂的文物保护单位标志牌 图据吉林大喇叭

这座建筑兴建于1936年8月31日,竣工于1938年10月31日。

从规划的位置来看,它与伪国务院隔街相望,两座建筑的北侧则是等待建设的伪满“新皇宫”预留用地。

如此核心的位置,足以看出伪满对于这座建筑的高度重视。

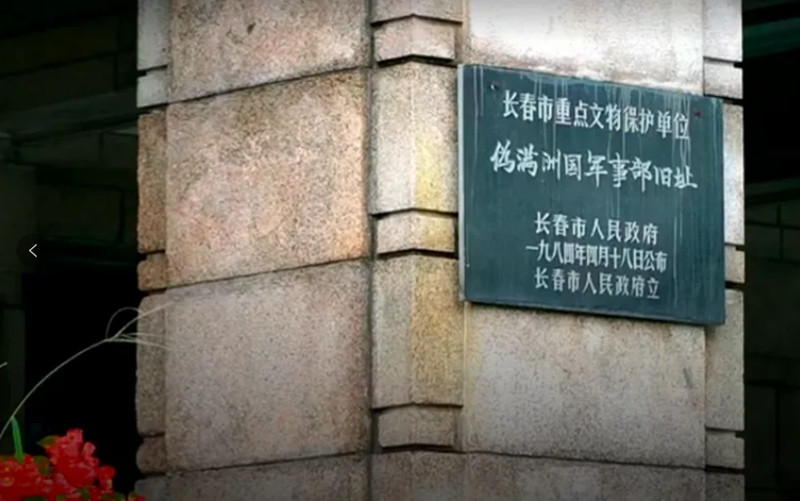

建设中的建筑 资料图片

这座建筑的整体造型,与今日新民大街两侧其他几座历史建筑,迥然不同。

它没有采取多数建筑中规中矩的平面造型。而是呈现类似三角形的布局。

与此同时,建筑的主门没有朝向正东或正北,而是选择正对街路转角处,如同一只箭头指向东北方向。

俯瞰伪满洲国军事部旧址 图据吉林大喇叭

这座建筑,有着非常考究的细节。

建筑主楼为五层,其他部分为四层,楼内还有空间很大的地下室。

建筑的主楼做成了硬山式屋顶,屋顶饰有深褐色的琉璃瓦。

出挑的檐口便于雨水排出,而主楼两旁的结构则做成了城墙垛口的形式,仿佛在暗示这座建筑与军事的联系。

伪满时期的建筑旧照 图据吉大一院官网

建筑的主入口,建有巨大的雨棚,由大尺度的望柱支撑,显得稳固而庄重。

建筑的外墙和伪满洲国国务院旧址非常相似,外墙大面积使用带有纹理的棕色砖材。

建筑一层的外立面则使用了“剁斧石”,这是一种呈浅灰色的人造石材,具有防水防潮等特点。

除了正门之外,在建筑的正北、正东方向,还设有两个次入口,也都建有雨棚和石阶。

摄影/张秋磊

在建筑室内,采用了大量的水磨石用于内部空间的装饰,这在当时是等级很高的装修建材。

大量的石材建筑以及笔直的线条,让这座建筑的风格显得非常稳重与严肃。

一段历史的终结

这座建筑的使用者——伪满洲国“军事部”,曾经更换过许多个名字。

它的前身,是伪满于1932年4月成立于沈阳的伪“军政部”。

1932年7月,伪军政部迁至长春,并在1937年与伪民政部的“警务司”合并,建立了军警一体的伪治安部。

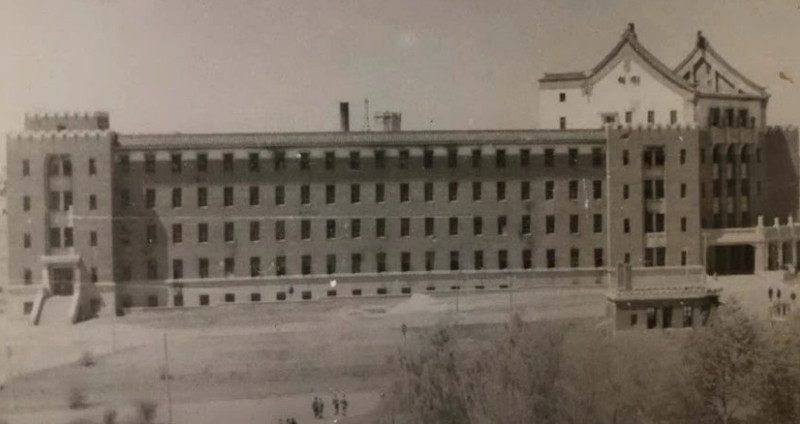

1938年的伪满治安部 资料图片

1943年,伪治安部改为伪军事部,建立起政警合一的体制。

在伪满时期,这一部门负责伪满洲国的军事、治安,是非常重要的统治机构。

溥仪曾把许多亲信,安排到了这个机构之中。

溥仪的弟弟溥杰,就曾任伪治安部参谋司第三科科员,三妹夫润麒、五妹夫万嘉熙也在这一机构管辖的军校中任职。

在伪治安部改为伪军事部后,溥杰曾接到了一份升职通知,不过此时的他感到的不是高兴,而是恐慌,在回忆录中,他这样写道:

“伪军中一个姓姜的上校对我说,真川次长想调你当第二科科长,你看怎么样?我知道第二科专司谍报,自知伪满洲国的寿命长不了,犯不上蹚这个浑水,就以资材不足坚辞,

姜又问我:兵器科怎么样?我怕一再坚辞容易引起怀疑,就表示兵器科可以应承,但心里想到了伪满洲国垮台的那一天,干兵器总比干谍报要少判几年罪,我已经预感到末日即将到来。”

伪满洲国军事部旧址 资料图片

溥杰的预感没有错,很快伴随着日本侵略者大势已去,伪满洲国也行将土崩瓦解。

在溥仪的要求下,伪满军事部发布调令紧急把溥杰以及两个妹夫调任为“侍从武官”,伴随溥仪逃向通化,伪军事部中职位较高的官员也随同前往,只留下20余名人员组成“指挥所”准备负隅顽抗。

1945年8月14日,在伪满军事部留守的人员接到了一份从东京传来的消息:明15日中午有重大命令发布迄至该时为止,待机行动。

第二天,他们等到的消息是裕仁宣布无条件投降的诏书。

得知彻底失败的日伪军警们乱作一团,据目击者记录,“只见人去楼空,满目凄凉留守人员神色惶恐,室内杂乱无章到处散落着文件,因为仓皇中来不及烧毁,“军事部”大楼西侧,文件堆积如山。”

一座建筑的转身

日本投降、伪满倒台,这片土地迎来了短暂的和平,随着国民党悍然挑起内战,已是满目疮痍的大好河山,再次陷入战火。

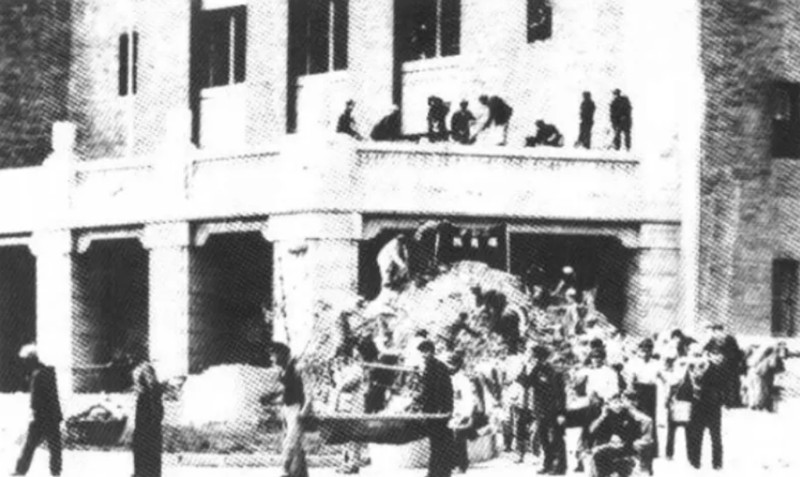

1946年,这座建筑的主楼顶部,在战火中被损毁。

建筑主楼顶部曾一度损毁 图据吉大一院官网

1948年10月,长春解放之后,这座回到人民手中的建筑,终于迎来了自己的“新生”。

在长春解放前的一个月,东北民主联军卫生部召开的医学教育会议,做出了迅速扩大医学教育的动员。

长春解放之后,“长春医科大学”随即开始组建,并开始救治长春百姓以及国民党军队伤病人员。

由于学校缺少校址,经过地方党组织批准,将伪满“八大部”的五座主楼及附属建筑,划归医大校址,伪满军事部旧址就是其中之一。

新民大街两侧的诸多老建筑,开始共同承担起救死扶伤的历史使命。

1949年5月,成立不久的长春医科大学发布了“自力更生、劳动建校”的动员。

师生们动起手来,拆除国民党军队占据长春期间建造在校园里的碉堡,打通堵死的大门、窗口清理堆放多年的垃圾平整了地面、修建了操场把这座建筑中伪满官员的办公室、会议室改造为病房、食堂

在建筑正门处,长春医科大学劳动建校图据《白求恩医科大学校史》

在此后的几年里,这所年轻的学校曾经几易其名,而学校的附属医院最开始设在伪交通部旧址处。

1950年,长春医科大学更名为长春军医大学,当年11月医院迁入伪军事部旧址,这座建筑自此开始作为这所学校的附属医院,直至今日。

1951年,长春军医大学更名成为第三军医大学。

1954年,它与从天津迁来的第一军医大学合校合校后的学校,仍称“第一军医大学”。

在此期间,这座建筑的附属医院则先后被称为长春军医大学第四学院、第三军医大学第四学院、第一军医大学第一临床学院。

在抗美援朝战争期间,学校根据形势的迅速变化增设了战伤外科的学习,许多负伤的志愿军战士曾在这座建筑中接受了救治。

根据统计,至1954年初,这座建筑和新民大街旁的其他院区共收治了1756名伤员,而且多是伤情重、难度大的重伤员或重病员,为这场意义重大的战争做出了突出的贡献。

1954年,全院人员在建筑门前合影。图据吉大一院图书档案

1958,年第一军医大学移交地方,先后更名为长春医学院、吉林医科大学。

这所医院也先后更名为长春医学院内科学院,吉林医科大学第一临床学院。

1978年,学校重新命名为白求恩医科大学,这座医院则再次随之更名为“白求恩医科大学第一临床学院”。

2000年,白求恩医科大学原吉林大学、吉林工业大学、长春科技大学、长春邮电学院合并成为新的吉林大学。

这所医院,也就成为我们所熟知的“吉大一院”。

摄影/张秋磊

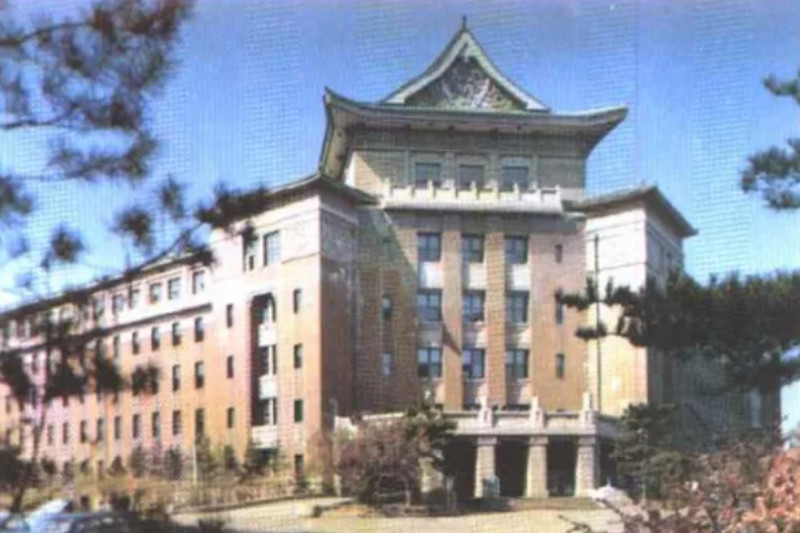

伴随着这座医院的名称几经变,更这座建筑的结构也发生了许多变化。

20世纪70年代,为了收治更多的患者,院方对这座建筑进行了一次扩建。这次扩建之后,建筑的外貌发生了许多变化。

其一,是增建了一层楼房,让建筑整体原有的四层变成了如今的五层;

其二,是把原建筑中形似城墙垛口的部分修改成为琉璃顶的样式;

其三,也是最为显著的一点变化是改建了原有的主楼,把原有的“大屋顶”从褐色的硬山式屋顶变成绿色的歇山式屋顶。

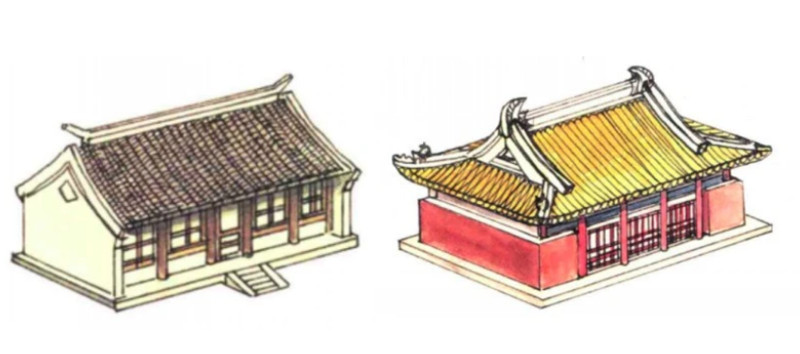

硬山式屋顶与歇山式屋顶图据《中国建筑图解词典》

不仅这样,改建后的屋顶还扭转了90度。

此外,针对改建的建筑部分镶嵌了尺度巨大的浮雕图案作为装饰。

围绕这一系列改动,在建筑、规划界曾经有着多种不同的评价。

一种观点认为,修改之后的建筑在满足了当时城市对于医疗资源的迫切需求的同时,外观也不失协调,是建筑改建的成功范例

也有声音认为,建筑扩建之后,固然有效扩大了医院的建筑空间,但也加大了这一建筑的体量,让它与街路对面的伪满国务院旧址比例有些失衡。

伪满时期的建筑旧照 资料图片

20世纪80年代的医院 图据《白求恩医科大学校史》

对比这座建筑的今昔照片,主体塔楼屋顶的扭转,让这座饱经沧桑的建筑仿佛转了一个身。

正如同这座建筑的历史,它曾是日本侵略者试图奴役中国人民的象征,但也成为医务工作者治病救人、救死扶伤的场所。

几十年来,曾有一批批的患者走进这座高大的建筑,在这里重获健康;

几十年来,曾有一批批医务工作者走下这座建筑的台阶,迈向抗美援朝战争枪林弹雨、硝烟漫天的战场,迈向唐山、汶川地震余震不断、风险尚存的灾区。

2008年,在建筑前方,吉大一院抗震救灾医疗队出征 图据吉大一院官网

这座已经步入耄耋之年的建筑,无疑是这座城市重要的历史见证。

1984年,它被列为长春市重点文物保护单位。

2007年,它被列为吉林省重点文物保护单位。

2013年,它被列为全国重点文物保护单位。

而对于这座城市、对于这片土地,它所拥有的意义又并不止于此。

今日吉大一院图据吉林大喇叭

一方面,这座建筑作为那个特殊历史时代的建筑范本,具有极高的研究价值;

另一方面,20世纪70年代围绕这座建筑所进行的改建与扩建及其引发的讨论,为如何更好保护利用历史建筑平衡历史建筑与现代城市空间的关系,提供了极具价值的分析样本。

如今,在车水马龙的解放大路与写满历史的新民大街交会的丁字路口,这座转过身的建筑依然巍峨伫立。

它背靠历史,承载着时代记忆,它面向城市,守护着烟火人间。(作者:郭帅)

参考资料:

东北沦陷十四年史总编室 《东北沦陷十四年史研究》

《白求恩医科大学校史》编辑委员会《白求恩医科大学校史(1939-1989)》

于维联 《长春近代建筑》

新华每日电讯社 《记住长春》

越泽明 《伪满洲国首都规划》

徐嘉琪、张俊峰 《伪满军事部旧址建筑赏析》

王其钧 《中国建筑图解词典》