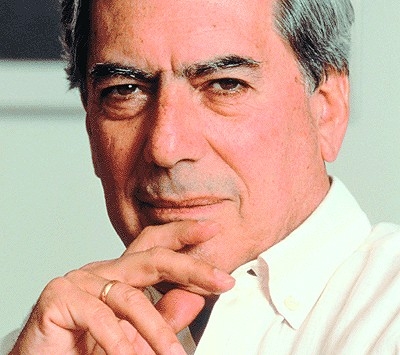

马里奥·巴尔加斯·略萨被认为是”拉丁美洲文学爆炸”的主将,当今在世的最伟大的作家之一。1936年,他出生于秘鲁一个比较富裕的家庭,但他父亲在他还在母亲肚子里的时候,就因为家庭矛盾负气离家出走了,到他11岁时,父亲才回来担当起自己的责任。因此,马里奥·巴尔加斯·略萨从小是在自己的母系家族中长大的。

1953年,18岁的马里奥·巴尔加斯·略萨进入了圣马科斯大学,攻读文学和法律专业。1957年,他上大三下学期的时候,写了一篇短篇小说《挑战》,投寄到法国一家杂志,获得了该杂志举办的征文奖,奖品是他可以免费去法国旅行一趟。他如愿以偿了,远赴欧洲的这次一个月的旅行,开阔了他的视野,使他看到法国文明的绚丽和自己祖国的贫穷与落后。这一年,他出版了一部不为人注意的短篇小说集《首领们》,小说集收录了他最早创作的几个短篇小说。1958年他大学毕业,和一些人类学家、地理地质学家一起,前往秘鲁的内陆原始森林地区考察了一次,获得了很多创作素材。很快,他又获得了西班牙马德里大学的奖学金,前往西班牙继续读书,于1960年获得了文学博士学位。

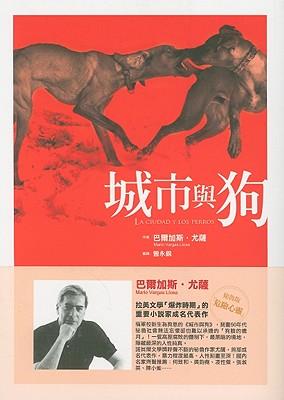

1962年,巴尔加斯·略萨在西班牙发表了他的第一部长篇小说《城市与狗》,小说单行本于第二年正式出版,获得了西班牙“简明丛书”奖。这部小说以他曾经就读的莱昂西奥·普拉多军校为背景,用现实主义的手法描绘出一个被暴力所统摄的环境。1966年,30岁的巴尔加斯·略萨出版了小说《绿房子》。这是一部雄心勃勃的小说,在小说的结构上,他第一次充分使用了后来被命名为“结构现实主义”的复杂表现手法,小说如同一座复杂的建筑,一共分了五条线索,讲述秘鲁北部的一座叫皮乌拉的城市40年来的发展和变化。小说的时间跨度和容量都不小,五条线索被巴尔加斯·略萨切成了细碎的小块,然后按照一定的时间,分别镶嵌到小说的叙述经纬里。马里奥·巴尔加斯·略萨成名了,他意气风发,成为拉丁美洲西班牙语新小说爆炸的主将。1966年,巴尔加斯·略萨到英国的伦敦大学担任教职,1967年,他和加西亚·马尔克斯一起完成了一部对话录《拉丁美洲小说两人谈》,两个人针对自己的创作和拉丁美洲作家的创作,谈到了很多既广泛又深入的问题,为后来“拉丁美洲文学爆炸”的命名进行了铺垫。

1969年,巴尔加斯·略萨出版了他最好的小说之一:长篇小说《酒吧长谈》。这本书是巴尔加斯·略萨所写的篇幅最大的小说,在结构和叙事技巧的运用上,也达到了炉火纯青的地步。巴尔加斯·略萨雄心勃勃地通过这部小说打算去描绘秘鲁的整个社会生活。他选择了1948到1956年秘鲁的奥德里亚将军独裁统治时期,作为小说故事发生的时代背景。小说塑造了近百个秘鲁社会现实中的人物形象,分别代表了秘鲁特定的历史阶段的各个社会阶层的人,大到最高统治者、军事当局的独裁者和一群蝇营狗苟的政客,小到贩夫走卒和鸡鸣狗盗之徒,以及普通的、忙于生存的老百姓,给我们描绘出秘鲁社会的本质——在这个由社会达尔文主义法则所统摄的国家里,到处都在进行着生存权利的竞争,残酷而充满了激情、暴力而充满了欲望的勃勃生机、野蛮但是却呈现了五光十色的人性表现,正是这些,构成了小说本身的复杂、多层次,也构造了拉丁美洲的秘鲁神奇的社会现实和历史。

进入老年之境的马里奥·巴尔加斯·略萨对社会批判的锋芒有所淡化和收敛,性爱成为了他的小说的重要主题。1988年,他出版了篇幅比较小的长篇小说《继母的赞扬》,小说的性描写和性关系引起了很大的争议。之后,他在1997年又出版了其续篇《情爱笔记》,描述一桩带有乱伦色彩的三角情爱的故事。小说中的大胆的性爱探讨和令人惊异的情节,着实让卫道士们害怕和恼怒。

1993年,他出版了长篇小说《利杜马在安第斯山》,将笔锋指向了活跃在秘鲁山林里的左翼游击队“光辉道路”,分析了这个左翼运动的成因。2000年,马里奥·巴尔加斯·略萨出版了自己的第13部长篇小说《小山羊的节日》,小说取材于多米尼加共和国的独裁统治者特鲁埃略的真实故事,塑造了一个复杂的独裁者形象。特鲁埃略1930年发动了军事政变上台,统治多米尼加31年,到1961年5月被刺杀身亡。巴尔加斯·略萨以这个独裁统治者为原型,创造出他更为复杂的文学形象,描绘了诞生独裁者的拉丁美洲特殊的社会土壤和历史条件,也塑造出更多造就了独裁者的普通公众的心理环境。在小说的题材上,马里奥·巴尔加斯·略萨在一直不断地开拓着新的创作空间。2002年,他出版了长篇小说《天堂在另外一个街角》,讲述了后期印象派画家高更的故事。

2006年,马·巴·略萨出版了一部篇幅不大的小说《坏女孩的恶作剧》,2010年9月,他又推出了一部小说力作《凯特尔之梦》。小说是根据爱尔兰历史上一个真实的人物罗杰·凯斯门特的经历写成。罗杰·凯斯门特曾经在非洲和拉丁美洲生活,写了不少关于非洲土著和拉丁美洲亚马逊地区的土著在殖民主义的统治下的悲惨生活的文章,在欧洲引起了很大反响,他生于1864年,死于1916年,是最早意识到殖民主义的罪恶,最具有人道主义情怀的欧洲人之一。马·巴·略萨的这部小说,以他作为人物原型,书写了欧洲和非洲以及拉丁美洲在殖民主义时代里的复杂的历史和文化纠葛。

2010年10月,瑞典文学院宣布马里奥·巴尔加斯·略萨因“对权力结构进行了细致的描绘,对个人的抵抗、反抗和失败给予了犀利的叙述”,获得2010年诺贝尔文学奖。

代表作:《绿房子》《世界末日之战》《城市与狗》

《城市与狗》是略萨根据自己少年时在军校学习的亲身经历写成。“城市”指秘鲁社会,“狗”指军校学员。作品中用了大量篇幅描写“打架斗殴”、“金钱交易”、“赌博”、“嫖娼”、“上课捣蛋”等丑恶行为,揭示出底层人生存的艰难处境,有相当大的震撼力。

故事以一所军事学校为背景。同大多数未成年人聚集地一样,该校在外人和少年眼中是两个截然不同的“平行世界”。家长们将这里视作让孩子们得到磨炼、成为真正男子汉的地方。少年们却在这里形成了自己的小社会:新生刚一入校就要遭受“洗礼”,从财物到自尊,遭到全方位的抢劫和凌辱;等新生升入高年级,同样继承“传统”欺压低年级;抽烟、喝酒、聚赌、偷窃、拉圈子、群殴、装病请假、越墙出逃、嫖娼,甚至偷考卷买卖试题都是家常便饭,大部分教官毫不知情,协助管理的士兵视而不见。直到一个绰号“奴隶”的少年在演习中被枪杀,他唯一的朋友阿尔贝托终于挺身告发……

即将暴露的丑闻终于不了了之,社区张开双臂,欢迎这些从军事学校毕业的年轻小伙子。他们过上了正常人的生活,甚至不乏温馨一面,个性中的残暴、疯狂和邪恶仿佛只是一种在军校环境下爆发出来的青春期综合征,涂上时间的药膏后自然痊愈,继而甚至被遗忘。只是当初那个唯一没有做过任何坏事的男孩,死在了军事演习中,他暗恋的女孩,则与心地亦有纯良一面的凶手喜结良缘。

和许多作家的成名作一样,《城市与狗》也布满了略萨个人经历的痕迹。如他在前言中所说:“为了编写故事,我首先得成为孩童时期的阿尔贝托、‘美洲豹’、山里人卡瓦、‘奴隶’(那个莱昂西奥·普拉多军校的士官生)、快乐区米拉芙洛尔大街上的孩子和卡亚俄港珍珠区的邻居。少年时期,我阅读过大量惊险故事书,相信过法国大作家萨特关于承诺文学的主张,狼吞虎咽了法国大作家马尔罗的长篇小说,无限钦佩过美国‘迷惘的一代’小说家的作品,钦佩他们每一位,尤其钦佩福克纳。我用所有这些东西揉成了《城市与狗》需要的泥巴,再加上青年时期的想象力、种种幻想以及福楼拜的教导。”

略萨不断变换的叙事主体,构成了刚开始阅读该书时的主要障碍,但极强的情节性依然吸引读者继续前行。随着故事的铺展,变换的叙事主体成了一种优势,几位主要人物的内心世界一一凸显,给整体带来强烈的立体感,造成了类似福克纳《喧哗与骚动》中的多声部效果。成长的精神困境,进而呈现出丰富的层次和复杂多变的状态,其中的笔力和深度,让这部略萨二十五岁时完成的作品,成为“青春文学”领域某种难以超越的巅峰。