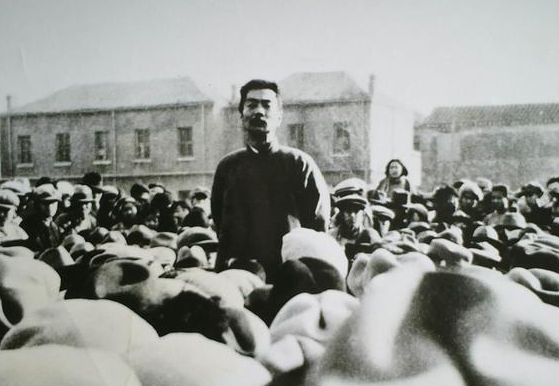

这是鲁迅在演讲。

他站在青年人中间。一口浓重的绍兴口音。他的脸上永远是那么冷静,薄薄的肌肉完全是凝定的。苍白冷静的面孔上浮动着慈祥亲切的光辉,像是严冬的太阳。青年们经常会把他抛向空中,直到他头晕目眩才罢手,他们叫他老头子。

1919年,革命的政治风暴终于来临。这年5月4日,中国近代史上具有划时代意义的"五四"学生运动爆发了。这场在中国的心脏京师掀起的风暴短期内迅速席卷了国内各大城市的知识分子、商人和更广大的市民。事件的起因是这年初在巴黎召开的和平会议,利益的驱动使得一次制订战后世界新秩序的会议变成了可耻的分赃谈判。

学生们走上了街头,随后,一把愤怒的大火,点燃了中国压抑八十多年的屈辱和抗争。

在波澜壮阔的1919年,鲁迅似乎异常冷静,那些日子他一直在忙着两件事情。他要在已经客居7年的北京寻找一处纯属于周家的大宅子。他要把全家迁进京城。由于浙江绍兴的祖宅已经出卖,鲁迅必须在1920年春节交出老宅,于是,在五四学潮前夜,他开始四处奔波,寻觅新房,终于倾囊而出,花巨资买下了新街口八道湾11号,完成了一个巨大的家庭梦想。

与此同时,鲁迅正沉浸在一发而不可收的创作激情中。向《新青年》投稿不久,他就赢得了编辑部同人的尊敬,应邀参加每月一次的编辑委员会会议,和钱玄同一样,成为杂志的中坚人物。由于《狂人日记》等一系列小说,尤其是《阿Q正传》的陆续发表,他更引起北京、上海等地读者的广泛关注,《狂人日记》甚至被选进小学的国文课本。

20世纪的头20年,是中国社会剧烈变动的20年,清王朝的衰败伴随着革命风潮的跌宕起伏。政治舞台上的风云变幻,似乎只是中国社会的冰山一角,而隐藏在水面下的整个社会庞大地无法转身。其变化之缓慢,情形之庞杂,并不是革命家登高一呼,就能改变的。置身其中的文学家和思想家都在试图描摹这种真实状态。鲁迅在20年代发表的一系列小说,像一把手术刀剖开了中国社会残酷的现实。

散漫在中国大地上的贫困愚昧的农民,以及凝聚这一切--他们的悲苦与反抗,过去与未来的一场刚刚逝去的革命--辛亥革命,占据了鲁迅的记忆。至少,与辛亥革命及其后政治生活相关的小说便有多篇,其中最著名的是《阿Q正传》。《阿Q正传》是鲁迅小说中最长的一篇,写于1921年12月至1922年2月之间,最初分章刊登于北京《晨报副刊》,以后收入小说集《呐喊》。

中篇小说《阿Q正传》是鲁迅最著名的作品,也是中国现代文学史上被评论得最多的一部小说。在国外,它被翻译成许多种文字出版。

鲁迅曾经说过,在写《阿Q正传》以前,阿Q的形象已经在他心中酝酿了好多年了。他所以从事文学,就是要唤醒昏睡的大众,因此,向读者描画出我们"沉默的国人的魂灵",以此来促使人们反省自身,扫除愚昧的麻木,就自然会成为他的夙愿。在《阿Q正传》之前鲁迅写下的一些作品,在某种意义上都像是在给《阿Q正传》作准备。譬如《药》,就是用一种极为尖锐的方式,揭露了农村中一般民众的麻木相,而这正是《阿Q正传》中未庄和县城里居民的普遍特征。至于《风波》中的那位赵七爷,更活脱脱就是一个未庄里的赵太爷。所以,阿Q这个人物是和鲁迅笔下的其他农民形象,譬如《风波》里的七斤和《故乡》中的闰土,都有很大的不同,它不是产生于那种想要描绘某个具体人物的冲动,也不是作者为了制造某种氛围而虚设出来的,在很大程度上完全可以说,它其实是鲁迅对病态国民性的全部感受的结晶,鲁迅是要用它来显示"愚民的专制"的真相,在鲁迅心目中,阿Q正是无数麻木愚昧的中国人的代表。

鲁迅写阿Q,当然是为了刻画民族的精神病态。但是,他把阿Q和整个未庄放在辛亥革命前后这样一个时间背景下来描写,就使未庄的变迁和阿Q的遭遇同时还具有了另一方面的意义,那就是以一种概括的方式表现出辛亥革命的实际情形。这虽然不是小说的主要价值所在,但由于在当时的文坛上,还没有人能以这样透彻的笔力描绘出辛亥革命的严酷真实,因此,《阿Q正传》的这一部分也就还是具有了相当重要的价值。

阿Q是上无片瓦、下无寸土的赤贫者,他没有家,住在土谷祠里;也没有固定的职业,"割麦便割麦,舂米便舂米,撑船便撑船"。从生活地位看,阿Q受到惨重的剥削,他失掉了土地以及独立生活的依凭,甚至也失掉了自己的姓。当他有一次喝罢两杯黄酒,说自己原是赵太爷本家的时候,赵太爷便差地保把他叫了去,给了他一个嘴巴,不许他姓赵。

阿Q的现实处境是十分悲惨的,但他在精神上却"常处优胜"。

其实他连自己姓什么也有点茫然,又常常比附将来,我的儿子会阔的多啦,其实他连老婆都没有。当别人要他承认是人打畜生时,他就自轻自贱地承认……

但他立刻又想,他是第一个能够自轻自贱的人,除了自轻自贱不算外,剩下的就是第一个。

贯穿阿Q这精神胜利法的全过程,是一种根深蒂固的奴性,一种遭受压迫之后不敢反抗,甚至不敢正视这压迫的奴性。在阿Q的恼恨中,本来是包孕着反抗的萌芽的,但这萌芽要长大,却有一个前提,那就是这恼恨必须进一步发展成为憎恨和报复的冲动。可现在阿Q却把这恼恨改变成为自我欺骗的动力,这就泯灭了反抗的可能。所以说,阿Q的精神胜利法是被压迫者身上最不可救药的一种精神病态。

鲁迅初到日本时就和友人许寿裳探讨过"中国国民性的病根何在?"的问题,鲁迅当时找到的救国救民的道路就是"改造国民性",就是用文艺改造大多数国民精神。以后经过辛亥革命前后大约十年的社会体验和观察,他感到在长期的封建社会统治下形成的中国"国民性",种种缺点不一而足:顽固保守,自高自大,自欺自慰,精神胜利。

鲁迅从1918年到1921年,在写《阿Q正传》以前的这三年期间所发表的杂文,有不少篇都有批判这些思想的内容,也批判了《阿Q正传》中所揭露的其他思想,不过先用杂文形式,后用小说形式。用不同的文学形式进行同样的思考。《狂人日记》小说里揭露和批判了中国几千年的封建宗法社会是"人吃人"的社会;1925年他又用杂文《灯下漫笔》阐述了中国几千年的历史,对广大被压迫被剥削的人民来说只有两个时代:"一、想做奴隶而不得的时代;二、暂时做稳了奴隶的时代。""所谓中国的文明者,其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。所谓中国者,其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。"是吃人和被人吃的历史。

鲁迅对阿Q的态度,是"哀其不幸,怒其不争",他的呐喊,是"铁屋中的呐喊",希望以觉醒的先驱的声音,唤醒现代人的生存意识,唤醒"铁屋子"里"许多熟睡的人们",并且解放现实中活生生的个人的生命能量,真实地传达他们的心声,从而打破"无声的中国"千年如斯的沉寂,虽然鲁迅也知道,这种反抗不过是"绝望的反抗",但这仍是对国民性中的惰性和奴性的反抗,具有可贵的现实战斗精神和现代反抗意识。

懵懵懂懂地活着,懵懵懂懂地死掉。中国没有本来意义上的个人主义,也没有真正的集体主义。所谓中国社会,实际上是众多孤立的阿Q的集合物,其荒诞的存在只有某种虚幻性,形而上学性,大大扩展了作品的阅读空间。这是鲁迅所描画的中国的肖像画。他说过,他写《阿Q正传》,乃意在描画中国的寂寞的魂灵。

1923年,这些小说由北京新潮社结集出版。在自序中,鲁迅说明了取名《呐喊》的缘由:"在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。"这表明,由于那个"精神界战士"的未曾消泯的旧梦的召唤,他已经从黑暗和绝望的套结中挣脱出来了,但是,身上显然保留着来自深夜的寒意。

多年以后,鲁迅的几部小说先后被改编成电影,电影《祝福》由夏衍改编,1956年,北京电影制片厂据此摄制了建国后第一部彩色故事片,首次将鲁迅小说成功地搬上了银幕。

影片通过对善良的劳动妇女祥林嫂苦难悲惨的一生的描述,深刻批判了封建宗法制度和旧势力对妇女的迫害和摧残。影片以简洁、清淡的现实主义表现技巧,再现了原作的主题。

1925年2月21日。当时鲁迅应《京报副刊》之请而写的关于《青年必读书》的附注中说:我以为要少--或者竟不--看中国书,多看外国书。

这一意见发表出来之后,立即引起社会上的强烈反响,于是,鲁迅"很收到些赞同和嘲骂的信"。

鲁迅提出"少读中国书"的意见,除了针对当时的反改革的复古思潮之外,还有更深沉的原因,就是他觉得中国旧文化窒息着一个民族的生机,鲁迅痛切地感到,中国旧社会、旧势力、旧思想、旧文化的根柢实在坚固,对民族的发展危害实在太多,新的总是敌不过旧的,一旦有点新的东西进来,总是被旧的所同化,总是被旧的大染缸所吞没,因此,中国的希望,只有造出大群新的战士进行"思想革命","对于根深蒂固的所谓旧文明,施行攻击,令其动摇。"

形成鲁迅的痛切之感,也有他自己的切身感受、切身经验,他说:我看中国书时,总觉得就沉静下去,与实人生离开;读外国书--但除了印度,往往就与人生接触,想做点事。

他认为,中国书虽有劝人入世的话,也多是僵尸的乐观,外国书即使是颓唐和厌世的,但却是活人的颓唐和厌世。

1932年,鲁迅在《自选集》的自序中回忆道:"后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退陷,有的前进"。他还写了一道题《彷徨》的诗,其实是一幅自画像:"寂寞新文苑,平安旧战场。两间余一卒,荷戟独彷徨。"鲁迅思想的孤独在那个年代显得如此格格不入。