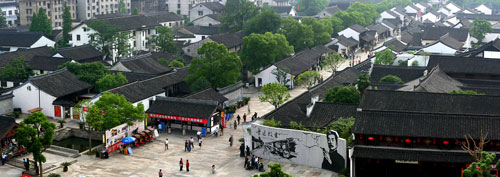

绍兴鲁迅故里(资料图片)

清明时节,桃红柳绿,万木更苏,正是“踏青”的好时节。绍兴城显得温润而静谧。

“鲁迅,以1881年生于浙江之绍兴城内姓周的一个大家族里”,许多年后,鲁迅在他的自传里写下了第一句话。这一天,是清光绪七年八月初三。绍兴东昌坊口新台门周家欢天喜地地迎接这个家族长孙的诞生。祖父给这个孙子取名“阿张”,学名也是带有浓重中国特色的“豫才”。37年后,因为一篇小说《狂人日记》,鲁迅的笔名不胫而走,在这之后的许多年里,虽然用过140多个笔名发表文章,人们熟知的只有一个名字:鲁迅。

当鲁迅睁开双眼环顾世界的时候,这个世界已经和他的父辈生长的年代完全不一样了,没有什么像20世纪之交西潮东来时的风云激荡那么深刻地影响着中国,并改变着普通中国人的命运。现代文明的林林总总正悄然改变着绍兴这座小城。

在老台门对面有一大片空地。这块空地就成为附近居民娱乐场地。鲁迅幼年时代在这里经常看到的是绍兴地方戏有名的“大班”与“目连戏”。除了目连戏外,还有迎神赛会。鲁迅记忆深刻的是冤苦的“活无常”和比别的一切鬼魂更美的“女吊”。在后来的许多时光里,这些形象常常出现在鲁迅的梦里和笔下。这些童年意象给他的强烈刺激,留在心底里的是人的尊严和力量。

对于故乡绍兴,鲁迅一直怀有一种复杂而矛盾的心情,在他的一系列作品里,鲁迅对故乡表现出热爱、崇敬,甚至终生的眷恋;而另一面则又充满了憎恶、决绝,甚至诅咒。这和他最初感受的凄风苦雨和人情冷暖紧紧联系在一起。

鲁迅 故居(资料图片)

绍兴,在后来鲁迅的许多作品中取名“S城”。

绍兴地处江南,傍水而建。近有曹娥江,远有钱塘江,涛声不绝。河汊,小桥,乌篷船,是山阴道之外的另一组应接不暇的风景。这里还有山地,有峰峦,有岩石,有着严峻刚毅的灵魂。所谓“海岳精液,善生俊异”,这里产生过相当一批著名人物,王充、王羲之、陆游、徐渭、王思任。鲁迅曾经辑录有关这些"先贤"的故事,名为《会稽郡故事杂集》,以为“供其景行,不忘于故”。他很喜欢王思任的一句话,这就是:“会稽乃报仇雪耻之乡,非藏垢纳污之地。”

不同于帝都南京,绍兴没有那种霸气,也没有大都会一般的奢华。这是一个中小城市,也可以说是边缘城市,四围毗连乡村,除了官僚、工匠、市民,有名的师爷之外,经常有无数的农民、渔人、乞丐混杂其中。在城市文化与乡村文化相叠合的中间地带,鲁迅有机会从小接受相当完好的教育,一方面是众多儒家经典,一方面是日常生活的民俗民风,两者都紧连着乡土中国固有的文化血脉。在其后鲁迅50多年的生涯中,故乡的山水,习俗,戏曲文化等等一切,几乎成了他一生中仅有的一点诗意,并常常成为他慰籍内心的记忆。

周氏大家族700年前从河南迁入绍兴,在绍兴,周家算得上一门望族,做官经商且都不说,单是人丁的繁衍,就相当可观,所以到鲁迅出世的时候,周家已经分居三处,彼此照应,俨然是大户了。鲁迅的祖父周介孚,出身翰林,做过江西一个县的知县老爷,后来又到北京当上内阁中书,成为标准的京官。绍兴城并不大,像周介孚这样既是翰林,又做京官的人,自然能赢得一般市民的敬畏。周家门上“钦点”“翰林”的横匾,明白无误地宣告了周家的特殊地位。鲁迅很是幸运,他的人生如果不出意外,应该是一片光明。书香门第、官宦人家、学而优则仕,这是可以预见到的人生坦途。可惜,命运之神对鲁迅并不公平。

祖父福清公在1899年给孙子鲁迅的“恒训”中,关于“家史”说了如下一段话:“予族明万历时,家已小康,累世耕读。至乾隆年分老七房,子七房,合有田万余亩,当铺十余所,称大族焉。逮嘉道时,族中多奢侈,遂失其产”。福清公这里所讲的周氏家族由兴至衰的历史大抵是真实的,待到鲁迅出世时,尽管往日的豪华排场已经渐渐消尽,但也依然可以不愁吃,不愁穿,过着精神与物质都还富足的平静生活。

百草园(图源网络)

在鲁迅的记忆里,周家新台门后园是一个大自然的乐园,一代代的中国人至今仍然可以从小学课本里通过吟诵这些脍炙人口的篇章,感受到鲁迅童年的欢欣鼓舞——

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。……何首乌根藤和木莲藤缠络着,木莲有莲房一般的果实,何首乌是有象人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来,也曾因此弄坏了泥墙,却从来没有见有过一块根象人样。……

周家大院隔河相望,是绍兴有名的三味书屋,老师寿镜吾质朴博学,为人方正,因此,三味书屋是那个年代绍兴最开明的著名私塾,鲁迅和他的兄弟们都在那里读书。在这里,鲁迅度过了最初的读书生涯。只不过,自由浏览的乐趣往往被粗暴的家长专制所干扰。

周家是讲究读书的,周介孚甚至有过让儿孙一起考取翰林,在门上悬一块"祖孙父子兄弟叔侄翰林"匾额的雄心,那种书香人家的气氛,自然相当浓厚,不但自己家里有书,众多亲戚本家中,不少人也藏书丰厚,而且不单是那些枯燥难懂的正经书,更有许多使小孩子非常喜欢的好玩的书。

三味书屋(资料图片)

从六岁开始,鲁迅就开蒙读书,先是随本家亲戚学,后来又被送到三味书屋去读经书,《论语》、《孟子》……甚至连古旧难懂的训诂书《尔雅直音》,也在塾师的指导下读了一遍。

四书五经之类的正经书并不能满足鲁迅的求知欲,看杂书成了他儿时的习惯,从画着奇形怪状神话人物的《山海经》,到《封神演义》和《西游记》之类的神话传说,凡是他觉得有趣的,都千方百计搜来读。抄杂书,描绘画,绣像本的《荡寇志》,一百多张绣像全都描下来!但父亲粗暴的教学方式让他无法释怀。在后来鲁迅的回忆中,他对父亲的严厉、不近情理,任意扼杀儿童天性的行为很是不解,他说:“我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书”,面对着父子之间可怕的隔膜,鲁迅只感到莫名的悲哀和恐惧。

自古绍兴多谋士。中国官僚政治上下数千年,师爷阶层无时不活跃着绍兴谋士,到清代,已形成了一个区域性、专业性极强的师爷群体——“绍兴师爷”,有“无绍不成衙”之说。清代“绍兴师爷”出名,一方面是由于师爷中绍兴籍者占据了大多数,另一方面是因为绍兴籍中出现了一批名气很大的师爷。鲁迅的弟弟周作人曾对“师爷传统”的影响作过如下说明:“我们一族住在绍兴只有14世,……这400年间越中风土的影响大约很深,成就了我的不可拔除的浙东性,这就是世人所通称的‘师爷气'。明清时期绍兴人当师爷的遍布全国,殊少敦厚温和之气”的“师爷气”,师爷大概可以概括为以下几个特点:嫉恶如仇、睚眦必报,易怒多疑、苛刻严峻的性格,冷静、周密的思维方式,谙熟人情世故、法律条文,多谋善断的才干,以及缜密、犀利的“师爷笔法”。很显然,从这些描述里,人们会想到鲁迅,想到令那个时代从统治者到各种人等都不舒服的鲁迅。

1893年,灾难终于降临到这个古老的行将崩溃的大家族。首先是祖父周介孚,因为替亲友向浙江乡试的主考官行贿赂事发。只好投案自首,被关进了杭州监狱。他是这一家的顶门柱,他一倒,整个家就垮了。这一年,鲁迅13岁。

从祖父入狱时起,为了逃避株连,鲁迅和二弟周作人一起,由母亲鲁瑞转移到了乡下皇甫庄,过一种其实是流亡者的生活。

周介孚入狱的第二年,父亲周伯宜突然吐血,此后几经波折,病情时缓时急,由此开始,直至父亲逝世,周家一直在暗伏着不安的平静中过着日子。

作为长子,鲁迅也承受了巨大的精神重负。在鲁迅的记忆里,这是又一次惨痛的刺激,又一个难以愈合的精神创伤。为了病重的父亲,正在三味书屋读书的鲁迅无法专注于“子曰诗云”,请医生,寻“药引”,几乎每天都要出入于当铺和药店之间。从鲁迅后来的回忆文字来看,他在当铺所受的侮蔑是刻骨铭心的,而寻找冬天的芦根,经霜三年的甘蔗,原对的蟋蟀,结子的平地木等等稀奇的药引子,也使他感到受尽了中医的愚弄。

后来,他在一篇《父亲的病》的散文里,沉痛地写下了在出入当铺间,默默地为父亲买药、觅药中痛苦的内心体验;年龄最小的三弟周建人回忆说:

“我大哥在做这些事情的时候,从不推托,没有怨言,不叫苦,不喊累。母亲吩咐他做什么,他就把事情办妥贴,把钱、当票、药包如数交给母亲,清清楚楚,缺什么引子,他再去找。这副样子,俨然是个大人了。”

鲁迅奔走于当铺和药店之间的时候,北方传来战争的消息,甲午中日战争爆发,拥有先进装备的中国舰队全军覆没,消息传来,举国震惊。病床上,鲁迅的父亲也不禁“感念时艰”,为民族的危亡深感忧虑,他寄希望于自己的孩子:“吾有子四人,当遣其出海外求学,一往西洋,一往东洋耳”。可惜他已经等不到这个愿望的实现了,1896年秋天,在鲁迅的呼喊声中,父亲离开了人世。这一年,鲁迅15岁。

父亲的病与死象一个巨大的阴影笼罩着整个家庭。与这丧父之痛一起降临的,是周家的急剧贫困。从一个大家族的少爷沦为寄人篱下的“乞食者”,鲁迅其实过早地进入社会了。事隔多年,当他回忆往事时,我们依然可以感受到一个少年的内心悲愤地悸动。他感叹说:“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目……”少年鲁迅经历的两次重大的家庭变故,严重地损害了他的精神健康,给他留下了终生难以弥合的深刻的伤痕。贯穿几年的避难生活和寻医问药经历,给了他清醒认识社会与人生本来面目的敏锐双眼。

多年之后,在广州,青年学生问他为什么憎恶旧社会,他便这样回答:“我小的时候,因为家境好,人们看我像王子一样,但是,一旦我家庭发生变故后,人们就把我看成叫花子都不如了,我感到这不是一个人住的社会,从那时起,我就恨这个社会。”在家庭的由盛而衰的下坠过程中,在上层与下层两个世界转换的中间地带,他长时间停留在那里,凝视着人类的灵魂,感受着周围的冷漠,麻木和残酷。仔细阅读鲁迅后来的文字,可以感到,整个少年时代,不但培育了鲁迅的性格,人生的哲学,同时孕育了他未来的精神倾向与文学主题。幸福是单调而平淡的,惟有苦难深沉而丰富。在短短几年之内,鲁迅所经历的一切,实在远胜于一个太平顺民的漫长一生。

1898年,鲁迅17岁了,丧父之后的鲁迅,艰难地走到人生的十字路口。在故乡,他已经成为一个“边缘人”。在家徒四壁,生计几乎无法维持的情况下,母亲仍然让他读书,希望他继续走科举的道路。但是,两次变故的巨大阴影笼罩着他,使他对于"科举取仕的正路"充满厌恶和危惧。而作为一个大家族的嗣子,除此又能做什么呢?

“但是,哪里去呢?”鲁迅在文章中这样描述自己当时的心态,“S城人的脸早经看熟,如此而已,连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去,去寻为S城人所诟病的人们,无论其为畜生或魔鬼。”少年鲁迅决意要离开故乡了。

1898年5月,鲁迅怀揣母亲东拼西凑汇集起来的八元川资,登上了离乡的小船。少年满怀悲壮,他后来说:走异路,逃异地,去寻找别样的人们。无论他是否找到,无论幸福与苦难,一个新的世界注定在等着鲁迅。