关中印象体验地、小吃一条街、酒吧一条街、4A级旅游景区、全国十大美丽乡村;陕西各地特色小吃汇集,关中平原饮食文化集中展示;有农家乐62家,小餐饮230家,食品加工小作坊31家,食品从业人员1300多人,节假日甚至超过3000人……

如果不是实地考察,不会想到这是一座村庄;更不会想到,这一村庄,每年接待游客达到400万人,相当于一座中型城市的人口规模;尤其想不到的是,就是这样一座“村庄”,近十年来,接待如此多的游客,既没有食品安全问题投诉,也没有发生食品安全事故,反而是其安全美味的特色小吃,为袁家村带来源源不断的客源、口碑和财富。

3元一碗的豆腐脑,一年毛收入86万。图为袁家村豆腐脑经营者,66岁的曹培峰。他表示,每个用过的餐具都要消毒。

小吃街的明星店铺“粉汤羊血”,小店一年毛收入300万。经营者董芳梅说,村支书郭占武经常亲自检查,每次都会问我,“今天你自己喝了几碗”,意思是做食品就要先做给自己吃,别人才吃得放心。

图为袁家村豆腐坊经营者卢志强。他说,虽然是传统做法加工豆腐,豆腐坊的卫生安全非常有保障,县食品药品监管局经常来检查督促,每周村里都专门开会讲食品安全。

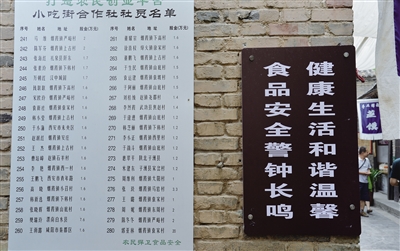

在袁家村一直传承着“一个人富了不算富,大家富了才算富”的精神。打造“农民创业平台”,成立油、面、醋、小吃街、辣子、酸奶、豆腐等合作社,“彼此成为彼此股东”,股东既是经营户,也可以入股到各个合作社当“老板”,一荣俱荣,一损俱损,风险共担,利益共享。

袁家村小作坊一条街街景

食品安全是袁家村的“性命”

6月7日,艳阳高照,本报记者慕名来到袁家村。村主任郭俊武概括说:“食品安全是袁家村的‘性命’”。尽管记者在食品安全战线多年,但头一次听到村一级干部用这样的词形容食品安全和村庄发展的关系。

接下来的一天半里,记者认认真真走了三遍袁家村,采访了老支书、村主任、副主任、原住村民、“新村民”,省市县三级食品药品监管工作人员等近20多人,通过他们关于食品安全的亲身经历、亲口讲述,深刻认识到一个食品安全本土治理的独特样本,一个所有利益相关者共同参与、共同自治的典型范例。

袁家村,位于陕西省咸阳市礼泉县烟霞镇,坐落于九嵕山唐昭陵下,由袁、郭、王三大姓氏为主的八种姓氏组成,共62户,286人。2014年,与东周、西周村合并,共454户,2058人。

跨入袁家村的门楼,乡村风光扑面而来,径直迈入了关中“传统生活民俗圈”中:街面上,有童济功(茶)、五丰堂(面)、德瑞恒(油)、五味斋(醋)、天一阁(辣子)、卢记豆腐等富有传统特色的老作坊;有烙面、锅盔、凉粉、石子馍、凉皮、麻花、馓子、粉汤羊血、蓼花糖、砖茶、臊子面、馍豆豆、酸奶、蝎子酒、摊餭等关中传统小吃,“一家一品”,每家不重样儿;街巷流觞曲水,磨盘、上马石、影壁、门墩、柱础、墀头等处处可见。逛逛“小吃街”、“回民街”、“酒吧街”、“祠堂街”,走累了,茶楼落脚,农家乐驻足,客栈入宿。夜幕降临,听听弦板老腔,流连酒吧音乐,一边是传统,一边是现代……恍然间若置身历史老画片儿。

一圈走下来,我们发现袁家村,其实是一座“城”。一组明清时期汉中民居建筑群形成的“村中城市”;一座展示传统技艺,充满了关中民俗生活气息的“文化城市”;一座洋溢着关中百姓餐桌上老味道的“美食城市”。饮食民俗,是这座城最亮丽的风景。

这个有800多年历史的村子,经过最近50年的变革及最重要的三个发展时期,在匠心独具的古建筑中,由三种经营业态汇合的陕西各地特色小吃、关中平原的饮食文化,别有生趣和魅力。

第一种业态是以“原住村民”四合院为主经营的农家乐。农家乐充分借用了袁家村统一建设的乡村式住宅的特点开发,布局整齐、风格统一,户户均以农家风味饮食、农家陈设接待,呈现出乡村特有的自然、淳朴、亲切的吸引力。如60号的王家大院、11号的王家土鸡等。

第二种业态是以“新村民”为主经营的康庄街、小吃一条街、酒吧街、文化创意与休闲娱乐等为重点的关中印象体验地。这些“新村民”,绝大多数是袁家村以虔诚姿态,千方百计吸引来的“老艺人”、“老把式”。他们是袁家村传承关中老味道、让餐桌“返璞归真”的代表群体。如挂面艺人鲁续印、烙面艺人赵仕亮、豆腐艺人卢志强等。“新村民”入户袁家村成为当地的新潮流。

第三种业态是观光农业和特色的客栈宾馆等。如农业观光园、生活客栈、左右客等品牌民宿。

袁家村,目前已成为周边地区乃至陕西全省自助游的首选目的地。

村委会副主任、年轻的80后小伙王创战介绍,从2007年开始,现任村支书郭占武带领村民,依托关中民俗兴办农家乐与民俗体验相结合的特色化乡村旅游。

2007年是袁家村的命运转折年,是袁家村“这座城”的诞生年。

早在上世纪70年代,从解决温饱问题起步到实现传统农业向工业生产转型,用30多年的时间,袁家村发展成为陕西省农村经济改革开放、农民增收的先进典型。建起石灰窑、水泥厂、砖瓦厂等20多家村办企业,人均收入剧增至8600元。2000年后,国家推行节能减排、整顿关停粗放型“五小”企业,袁家村陷入经济收入下滑的困境,面临何去何从的艰难抉择!

郭占武果断地提出:“搞乡村旅游。”有人质疑,“袁家村没有南方的青山绿水,没有远近闻名的名胜古迹,靠啥吸引人?”绝大多数的村民都认为不可能。

“现在,老百姓最关心食品安全,城里人渴望吃到放心安全的食品,袁家村要抓住这个契机,以关中农耕文化为底蕴,以绿色天然和乡土气息为基调,以关中民俗小吃为特色,打造‘关中民俗体验地’”。郭占武思路清晰。

至今,袁家村的村民们都历历在目地记着当年的这个场景。

2007年国庆,袁家村关中民俗体验地(康庄)正式建成开放,这正好迎合了都市人回归田园、品农家风味的饮食追求,吸引了西安、咸阳和附近县城的居民纷纷前来,踏青赏花,尝地道美食,当年接待游客10万人。如今,袁家村开办农家乐62户,占全村100%;从事乡村旅游的人数300多人,占全村劳动力的100%。连续3年,袁家村年均接待游客400万人,年均旅游总收入达2.2亿元,人均收入5万元。